「阿波しじら織」は阿波地方で盛んに織られていた「たたえ織」という木綿縞に、明治時代の初めに、阿波国名東郡安宅村(現徳島市安宅)の海部ハナが改良して創案したと言われています。干していた着物がにわか雨に濡れてそのまま日光で乾かしたところ、縮んだことがきっかけとされています。

昭和53年7月に天然の阿波藍料を使用した阿波しじら織が「阿波正藍(しょうあい)しじら織」として、経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定され、平成22年にはとくしま市民遺産にも選定されています。

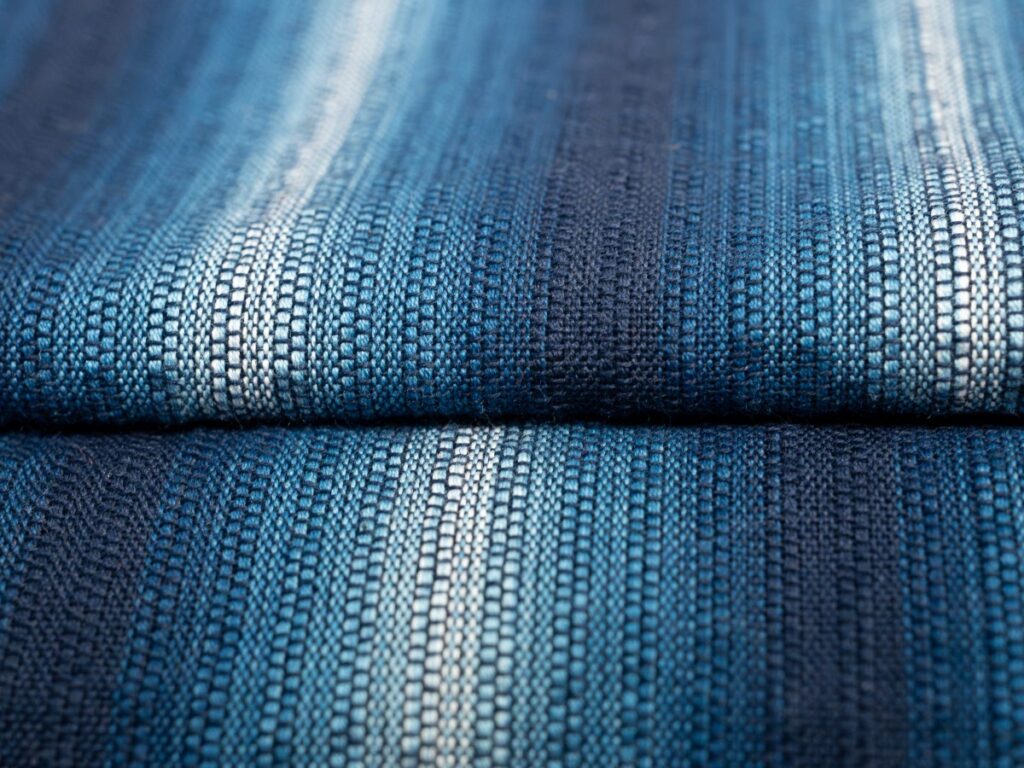

阿波しじら織

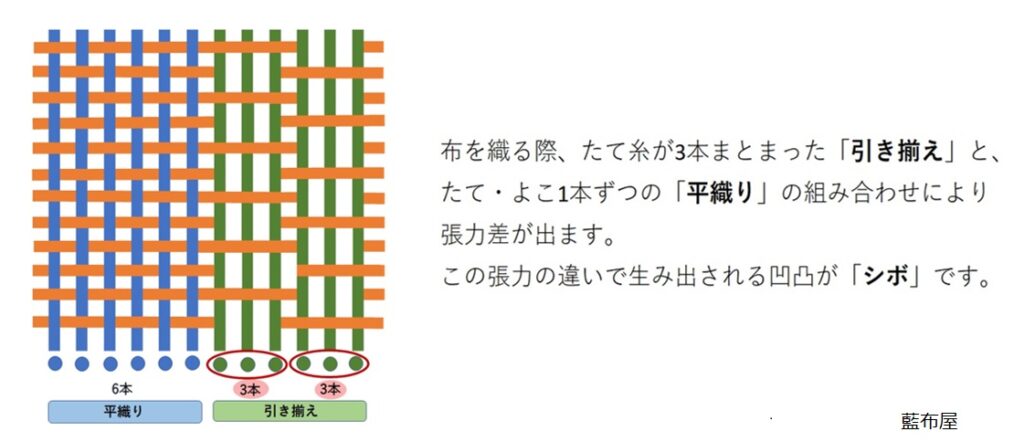

その特徴はシボという独特の凹凸で、縦糸と横糸の本数と組み合わせの張力差により生み出されています。 張力差を計算して柄や模様を整えます。

シボがあることで肌触りがよく、軽くて着やすく、汗をかいても肌に張りつかないため、特に夏物の衣料としてご愛用いただけます。

また、軽やかさを活かしたインテリア商品や小物の生地としてもご活用いただけます。